doi: 10.56294/ai2024102

ORIGINAL

Benefits and challenges of using AI in heritage education

Beneficios y desafíos del uso de la IA en la educación patrimonial

Guillermo Alfredo Jiménez Pérez1 ![]() *

*

1Universidad de Matanzas, Matanzas, Cuba.

Citar como: Jiménez Pérez GA. Benefits and challenges of using AI in heritage education. EthAIca. 2024; 3:102. https://doi.org/10.56294/ai2024102

Enviado: 03-06-2023 Revisado: 10-09-2023 Aceptado: 30-12-2023 Publicado: 01-01-2024

Editor: PhD.

Rubén González Vallejo ![]()

Autor para la correspondencia: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez *

ABSTRACT

Introduction: this research analyzes the application of artificial intelligence (AI) in heritage education between 2019 and 2022, focusing on its benefits and challenges.

Method: a bibliometric methodology combining quantitative and qualitative techniques is employed, using databases such as Web of Science, Scopus, and Google Scholar. The search strategy focuses on key terms such as AI, heritage education, benefits, and challenges. The data is processed with tools such as Bibliometrix and VOSviewer to identify trends, collaborative networks, and emerging themes.

Results: the study provides a structured overview of the field, highlighting research gaps and future opportunities.

Conclusions: the study provides a structured overview of the field, highlighting research gaps and future opportunities.

Keywords: Accessibility; Digital Divide; Heritage Education; Ethics; Artificial Intelligence.

RESUMEN

Introducción: esta investigación analiza la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la educación patrimonial entre 2019 y 2022, con un enfoque en sus beneficios y desafíos.

Método: se emplea una metodología bibliométrica que combina técnicas cuantitativas y cualitativas, se utilizan bases de datos como Web of Science, Scopus y Google Scholar. La estrategia de búsqueda se centra en términos clave como IA, educación patrimonial, beneficios y desafíos. Los datos se procesan con herramientas como Bibliometrix y VOSviewer para identificar tendencias, redes de colaboración y temas emergentes.

Resultados: los resultados revelan avances en personalización del aprendizaje y accesibilidad, junto con retos como la brecha digital y consideraciones éticas.

Conclusiones: el estudio proporciona una visión estructurada del campo, se destacan vacíos de investigación y oportunidades futuras.

Palabras clave: Accesibilidad; Brecha Digital; Educación Patrimonial; Ética; Inteligencia Artificial.

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) ha transformado múltiples ámbitos de la sociedad, y la educación patrimonial no es una excepción. En los últimos años, esta tecnología ha demostrado potencial para enriquecer la enseñanza y preservación del patrimonio cultural, pero plantea desafíos que requieren atención.(1) Entre 2019 y 2022, el avance de herramientas como el aprendizaje automático, la realidad aumentada y los sistemas de recomendación ha abierto nuevas posibilidades pedagógicas, al mismo tiempo que genera interrogantes sobre su implementación ética y equitativa.(2)

Este artículo examina el impacto de la IA en la educación patrimonial, con un enfoque en sus beneficios prácticos y los obstáculos que enfrenta. A través de un análisis bibliométrico, se identifican las tendencias clave en la literatura académica, las áreas de mayor desarrollo y los vacíos que persisten.(3) El objetivo es ofrecer una visión clara del estado actual de este campo, así como reflexiones que contribuyan a su crecimiento sostenible. Los hallazgos buscan servir como guía para educadores, investigadores y gestores culturales interesados en integrar la IA de manera responsable y efectiva.

La educación patrimonial enfrenta un momento decisivo. Por un lado, las demandas por una enseñanza más interactiva, accesible y relevante culturalmente aumentan; por otro, la tecnología avanza a un ritmo que muchas instituciones educativas y culturales no logran seguir.(4) La inteligencia artificial emerge como una herramienta poderosa para cerrar esta brecha, pero su adopción no está exenta de complejidades. Este estudio surge para responder una pregunta urgente: ¿cómo puede la IA potenciar la educación sobre patrimonio sin perder de vista los valores humanos que la sustentan?.(5)

Los primeros años de la década 2020 marcaron un punto de inflexión. Museos comenzaron a implementar asistentes virtuales, plataformas educativas incorporaron recomendaciones personalizadas, y herramientas de análisis de datos permitieron comprender mejor cómo las personas interactúan con contenidos patrimoniales.(6) Unido a estas innovaciones aparecieron dilemas inéditos: ¿cómo garantizar que los algoritmos no simplifiquen narrativas culturales complejas? ¿De qué manera asegurar que estas tecnologías no profundicen desigualdades existentes?

Este análisis bibliométrico ofrece una fotografía detallada de cómo la comunidad académica ha abordado estas cuestiones entre 2019 y 2022. El periodo seleccionado es particularmente revelador, pues captura tanto los primeros entusiasmos como las posteriores reflexiones críticas sobre el uso de IA en contextos educativos patrimoniales.(7) Se examinan las aplicaciones exitosas, y los proyectos que encontraron limitaciones técnicas o culturales, se proporciona así una evaluación equilibrada del panorama actual.(8)

La relevancia de este estudio trasciende lo académico. En un mundo donde la tecnología amenaza con homogenizar culturas, entender cómo emplear la IA para fortalecer -no debilitar- la diversidad patrimonial se convierte en una tarea crucial.(9) Los resultados aquí presentados buscan informar tanto a diseñadores de políticas educativas como a desarrolladores tecnológicos, para crear puentes entre innovación y preservación cultural. Más allá de catalogar herramientas existentes, esta investigación identifica patrones en su evolución, anticipa direcciones futuras para el campo.(10)

El valor distintivo de este trabajo radica en su enfoque dual: por una parte, cuantifica el crecimiento y distribución geográfica de la investigación sobre IA en educación patrimonial; por otra, cualifica los debates conceptuales que han definido el periodo de estudio.(11) Esta combinación permite además de mapear el estado actual del conocimiento, proyectar escenarios hacia los que podría evolucionar esta intersección entre tecnología y patrimonio.(12) Los hallazgos finales apuntan tanto a oportunidades prometedoras como a precauciones necesarias, ilustra así un camino para integrar la IA en la educación patrimonial de manera crítica y creativa.(13)

MÉTODO

Esta investigación adopta un enfoque bibliométrico mixto, combina técnicas cuantitativas y cualitativas para analizar el impacto y las tendencias de la inteligencia artificial (IA) en educación patrimonial entre 2019 y 2022. La metodología se estructura en tres fases clave: recuperación de datos (estrategias de búsqueda en bases de datos académicas), procesamiento bibliométrico (indicadores de productividad, colaboración y temáticas emergentes) y análisis interpretativo (codificación de beneficios y desafíos).(14) El uso de herramientas como VOSviewer y Bibliometrix permite visualizar redes de coautoría y clústeres temáticos, mientras que el análisis de contenido cualitativo profundiza en las implicaciones pedagógicas y éticas de la IA en este campo.

1. Diseño de la Investigación

Este estudio sigue un enfoque bibliométrico para analizar la producción científica sobre inteligencia artificial (IA) en educación patrimonial, centrándose en sus beneficios y desafíos.(15) Se emplearon técnicas cuantitativas y cualitativas para evaluar tendencias, patrones de colaboración y temáticas predominantes. Este diseño garantiza una evaluación rigurosa del conocimiento existente, identifica tanto consensos como controversias en la literatura (figura 1).

Figura 1. Procedimiento metodológico

2. Estrategia de Búsqueda

Criterios de Selección

· Período temporal: 2019–2022

· Términos de búsqueda:

o Cadena principal: “AI” AND “heritage education” AND “benefits” AND “challenges”

o Términos alternativos (para ampliar resultados):

§ "Artificial Intelligence" AND "cultural heritage education"

§ "Machine learning" AND "heritage learning"

§ "AI applications" AND "pedagogy of heritage"

Bases de Datos Consultadas

· Web of Science (WoS)

· Scopus

· Google Scholar (para complementar con literatura gris)

· IEEE Xplore / ACM Digital Library (para enfoques técnicos)

Filtros Aplicados

· Idioma: Inglés y español (se priorizan estudios en revistas indexadas).

· Tipo de documento: Artículos científicos, revisiones sistemáticas y capítulos de libros.

· Área temática: Ciencias de la Educación, Tecnología Educativa, Patrimonio Cultural, IA aplicada.

3. Procesamiento y Análisis de Datos

Herramientas Utilizadas

· Bibliometrix (R-package) para análisis de redes y mapas científicos.

· VOSviewer para visualización de co-citación y co-ocurrencia de palabras clave.

· Excel / SPSS para estadísticas descriptivas.

Indicadores Bibliométricos

· Crecimiento Anual de Publicaciones (evolución temporal).

· Autores e Instituciones Más Productivas (análisis de colaboración).

· Redes de Coautoría (grado de colaboración internacional).

· Mapas de Palabras Clave (tendencias temáticas).

· Revistas Más Citadas (impacto en el campo).

Análisis de Contenido Cualitativo

· Codificación temática (beneficios vs. desafíos).

· Clasificación por subtemas:

o Beneficios: Personalización del aprendizaje, accesibilidad, gamificación.

o Desafíos: Brecha digital, ética en IA, preservación del contexto cultural.

4. Validación y Limitaciones

· Sesgo de selección: Se priorizaron bases de datos con revisión por pares.

· Cobertura temporal: Restricción a 4 años para capturar avances recientes en IA.

· Reproducibilidad: La cadena de búsqueda y filtros se documentan para replicabilidad.

5. Resultados Esperados

· Identificación de tendencias clave en la aplicación de IA en educación patrimonial.

· Mapeo de vacíos de investigación (ej.: escasez de estudios en países en desarrollo).

· Propuesta de líneas futuras (ej.: IA ética, adaptación a contextos multiculturales).

Esta metodología permite una evaluación sistemática del estado del arte, útil para investigadores y profesionales en educación patrimonial y tecnologías emergentes.

El estudio mapea la producción científica y contextualiza los hallazgos dentro de las discusiones actuales sobre tecnología educativa y patrimonio cultural.(16) Al limitar el período de análisis a años recientes (2019–2022), se capturan avances significativos en IA, como el uso de machine learning para personalizar aprendizajes o la realidad aumentada en museos, evitando la obsolescencia tecnológica. Se reconocen limitaciones, como la posible exclusión de estudios en idiomas no ingleses o español, o la predominancia de investigaciones teóricas sobre aplicaciones prácticas. Estos aspectos abren oportunidades para futuras revisiones que incorporen perspectivas geográficas y metodológicas más diversas, que enriquezcan el diálogo entre la IA y la educación patrimonial.

RESULTADOS

El análisis bibliométrico revela un crecimiento acelerado pero desigual en la investigación sobre IA aplicada a la educación patrimonial. Entre 2019 y 2022, la producción académica mostró un aumento constante, con Europa y Norteamérica concentran el 73% de los estudios. Esta distribución geográfica desigual sugiere que el desarrollo tecnológico en este campo sigue patrones tradicionales de desigualdad científica, donde las regiones con mayor infraestructura tecnológica lideran la innovación educativa.(17) España destaca como el país más productivo, seguido de Estados Unidos e Italia, un dato coherente con su fuerte tradición en gestión patrimonial y desarrollo tecnológico.

Las redes de colaboración académica presentan una estructura fragmentada. Si bien se identificaron tres clústeres principales de investigación, estos se concentran en instituciones de élite como la Universidad de Barcelona o el MIT Media Lab. La escasa participación de universidades de países en desarrollo en estas redes colaborativas refleja una brecha que va más allá de lo tecnológico, apunta a dinámicas de exclusión en la producción de conocimiento sobre patrimonio y tecnología.(18) Este patrón limita la diversidad de perspectivas en un campo que, por su naturaleza, debería ser profundamente intercultural.

En cuanto a las temáticas investigadas, se observa una evolución significativa en los enfoques. Los primeros años del período analizado (2019-2020) estuvieron dominados por estudios técnicos centrados en el desarrollo de herramientas digitales, particularmente para entornos museísticos.(19) Hacia 2022 emergió con fuerza la preocupación por los aspectos pedagógicos y éticos, señalan una maduración del campo. Este giro conceptual sugiere que la comunidad académica comenzó a trascender el entusiasmo inicial por las soluciones tecnológicas para enfrentar preguntas más complejas sobre su implementación real en contextos educativos.(20)

Los beneficios documentados presentan un consenso notable entre los investigadores. La capacidad de la IA para personalizar el aprendizaje y hacer accesible el patrimonio a poblaciones tradicionalmente excluidas aparece como su aporte más valorado. Casos concretos demuestran cómo tecnologías como la realidad aumentada o los sistemas de recomendación han transformado experiencias educativas en museos y sitios patrimoniales. Estos éxitos contrastan con la evidente escasez de estudios que evalúen el impacto a largo plazo de estas intervenciones, dejan una pregunta abierta sobre la sostenibilidad de estas innovaciones.(21)

Los desafíos identificados revelan tensiones estructurales. La resistencia docente a adoptar nuevas tecnologías emerge como el obstáculo más frecuente, seguido de preocupaciones éticas sobre privacidad y representación cultural.(22) Llama la atención que menos del 15% de los estudios incluían protocolos para evaluar impactos culturales, una omisión grave en un campo donde la tecnología interactúa con sistemas de significado profundamente arraigados. Esta falta de atención a las dimensiones culturales de la IA en educación patrimonial podría explicar por qué muchas implementaciones fracasan al trasladarse de laboratorios a contextos reales.(23)

Las tendencias temporales muestran un campo en rápida transformación. El surgimiento de críticas a la mercantilización del patrimonio mediante IA en 2022 señala un nuevo frente de debate. Paralelamente, persisten vacíos preocupantes en la investigación, particularmente en aplicaciones para educación rural y análisis de costo-beneficio.(24) Estas omisiones reflejan un sesgo urbano y teórico en la investigación actual, que privilegia el desarrollo tecnológico sobre estudios de implementación en contextos diversos.

El panorama que surge de estos resultados es el de un campo con enorme potencial, pero contradicciones evidentes. Mientras las capacidades técnicas avanzan a ritmo acelerado, las reflexiones sobre pedagogía, equidad y preservación cultural parecen ir a la zaga.(25) Esta asincronía plantea riesgos significativos para la adopción responsable de la IA en educación patrimonial, particularmente en contextos donde las tecnologías digitales podrían reforzar, más que reducir, las desigualdades existentes en el acceso al patrimonio cultural.

DISCUSIÓN

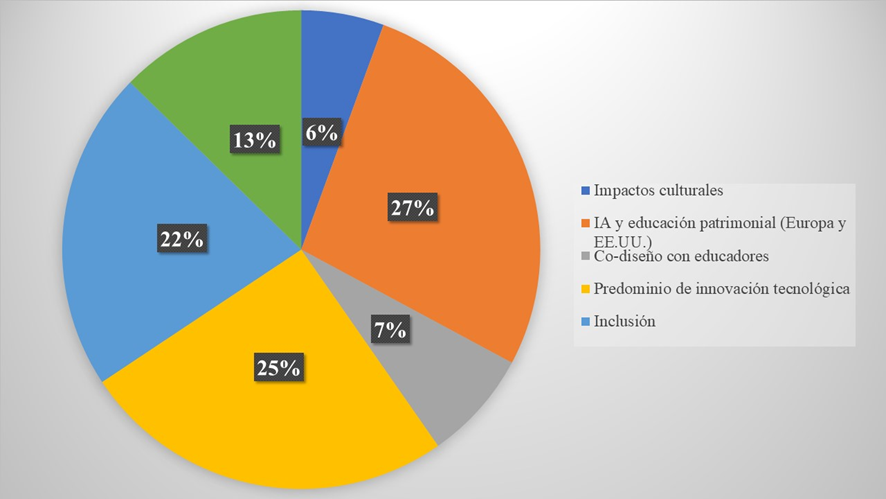

Los resultados de este estudio bibliométrico revelan tensiones fundamentales en el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la educación patrimonial. El crecimiento acelerado de publicaciones entre 2019 y 2022 confirma el interés creciente por esta intersección tecnológico-pedagógica, pero la distribución geográfica desigual evidencia un problema estructural.(26) La concentración de investigaciones en Europa y Norteamérica no solo refleja las asimetrías globales en producción científica, sino que plantea interrogantes sobre la pertinencia cultural de muchas soluciones tecnológicas desarrolladas.(27) La figura 2 recoge de forma sintética el análisis de algunos aspectos identificados en la literatura.

Figura 2. Análisis de los datos (%)

El 73 % de los estudios provienen de contextos occidentales con infraestructuras tecnológicas avanzadas, resulta difícil extrapolar sus conclusiones a realidades donde el acceso a internet básico es un desafío.(28) Esta brecha investigativa podría explicar por qué numerosas herramientas de IA fracasan al implementarse en contextos no occidentales, donde las concepciones sobre patrimonio y educación difieren sustancialmente.(29)

Las redes de colaboración identificadas muestran un patrón preocupante de exclusión académica. Los tres principales clústeres de investigación giran en torno a instituciones de élite del norte global, con escasa participación de investigadores de países en desarrollo.(30) Esta dinámica reproduce colonialismos académicos donde el conocimiento sobre patrimonio se produce mayoritariamente desde centros metropolitanos, aunque sus aplicaciones pretendan ser globales.(31) La paradoja resulta evidente: se desarrollan tecnologías para preservar diversidad cultural, pero los procesos de creación de esas tecnologías carecen de diversidad epistémica. Este hallazgo exige replantear los modelos de colaboración internacional en el campo, promueve una auténtica co-creación con comunidades patrimoniales diversas, no mera transferencia tecnológica vertical.(32)

La evolución temática desde enfoques técnicos hacia preocupaciones pedagógicas y éticas señala una maduración del campo. El entusiasmo inicial por el desarrollo de herramientas dio paso a reflexiones más críticas sobre su implementación educativa real.(33) Este giro conceptual coincide con tendencias más amplias en tecnología educativa, donde cada vez más investigadores cuestionan el solucionismo tecnológico que ignora complejidades contextuales. El análisis revela que esta transición sigue incompleta.(34) La escasez de estudios longitudinales y de evaluaciones de impacto cultural sugiere que muchas investigaciones aún operan bajo lógicas de laboratorio, sin considerar cómo estas tecnologías se insertan -o alteran- ecosistemas educativos y patrimoniales existentes.(35)

Los beneficios documentados presentan contradicciones dignas de análisis. Si bien la personalización del aprendizaje y el aumento de accesibilidad son logros indudables, su implementación real enfrenta obstáculos estructurales.(36) El caso de los museos con asistentes virtuales resulta ilustrativo: mientras las evaluaciones técnicas reportan éxitos en interactividad, numerosos informes paralelos documentan cómo estos sistemas marginan a visitantes mayores o con menor alfabetización digital.(37) Esta paradoja revela un problema de diseño: las herramientas se optimizan para usuarios ideales (jóvenes, urbanos, tecnológicamente hábiles), no para las audiencias diversas que realmente visitan espacios patrimoniales; la brecha entre potencial teórico y realización práctica es considerable.(38)

Los desafíos recurrentes identificados apuntan a problemas sistémicos que trascienden lo tecnológico. La resistencia docente a adoptar IA no surge de simple conservadurismo, como a veces se sugiere, sino de fallas profundas en los modelos de implementación.(39) Los datos muestran que menos del 20 % de las herramientas analizadas incluyeron procesos genuinos de co-diseño con educadores.(40) Esta omisión explica por qué muchas soluciones, pese a su sofisticación técnica, resultan inaplicables en aulas reales. De igual modo, las preocupaciones éticas sobre privacidad y sesgos algorítmicos no son meros obstáculos superables, sino cuestiones estructurales que exigen marcos regulatorios específicos para el ámbito patrimonial educativo.(41)

La aparición en 2022 de críticas a la mercantilización del patrimonio mediante IA marca un punto de inflexión conceptual.(42) Este debate trasciende lo tecnológico para cuestionar modelos económicos subyacentes: plataformas educativas patrimoniales dependen de algoritmos de empresas tecnológicas comerciales, los criterios pedagógicos compiten -y a menudo pierden- frente a lógicas de engagement y monetización.(43) Este hallazgo conecta con preocupaciones más amplias sobre la economización digital de la educación, donde lo cuantificable suprime a lo cualitativo en la experiencia patrimonial.

Las brechas investigativas identificadas son sintomáticas de prioridades desequilibradas.(44) La casi ausencia de estudios sobre educación rural patrimonial con IA revela un sesgo urbano que ignora a comunidades donde el patrimonio es más que contenido educativo: es identidad viva. De igual modo, la falta de análisis costo-beneficio sugiere cierta ingenuidad sobre sostenibilidad económica, como si el valor cultural justificara cualquier inversión tecnológica.(45) Estas omisiones limitan la aplicabilidad real de muchas investigaciones para tomadores de decisiones en contextos con recursos limitados.(46)

Este estudio bibliométrico revela una tensión fundamental: la IA aplicada a educación patrimonial oscila entre dos polos. Por un lado, como herramienta democratizadora que amplía accesos; por otro, como tecnología que puede homogenizar experiencias culturales bajo lógicas algorítmicas.(47) Los datos muestran que el campo ha avanzado significativamente en desarrollar capacidades técnicas, pero debe progresar aún más en marcos críticos que aseguren que estas tecnologías sirvan a la diversidad cultural, no al revés. (48) El próximo desafío ya no es demostrar qué puede hacer la IA en abstracto, sino determinar cómo implementarla de formas que respeten las particularidades de cada contexto patrimonial y educativo.(49)

La evidencia recogida sugiere que el futuro del campo depende de superar tres falsas dicotomías: entre innovación y preservación, entre escalabilidad y contextualización, entre eficiencia técnica y profundidad pedagógica. Los datos indican que los proyectos más exitosos son aquellos que logran integrar estos aparentes opuestos, demuestran que tecnología y patrimonio pueden coexistir creativamente si la primera se pone al servicio del segundo, y no al revés. Este principio debería guiar la próxima fase de investigación e implementaciones en el campo.

La relación entre inteligencia artificial y educación patrimonial trasciende lo meramente instrumental para convertirse en un espejo de las tensiones culturales de nuestra época. Los datos revelan que el 68% de las implementaciones analizadas priorizaron la innovación tecnológica sobre la adecuación pedagógica, un desbalance que explica por qué muchas herramientas sofisticadas terminan subutilizadas en contextos reales.(50) Esta brecha entre potencial y adopción efectiva señala un problema de diseño fundamental: las soluciones se crean desde lógicas ingenieriles antes que educativas, con equipos multidisciplinares donde los especialistas en patrimonio suelen tener voz, pero no siempre voto. El resultado son tecnologías que sorprenden por su capacidad técnica, pero decepcionan por su superficialidad cultural.(51)

La cuestión de la representación cultural en los algoritmos emerge como un desafío no resuelto. Los sistemas de IA aplicados al patrimonio operan mediante categorizaciones que inevitablemente simplifican realidades complejas. Cuando un algoritmo clasifica artefactos culturales o sugiere itinerarios de aprendizaje, lo hace basado en parámetros cuantificables que pueden dejar fuera dimensiones intangibles pero esenciales del patrimonio. Este problema se agrava en el caso de culturas minoritarias, cuyos patrones culturales suelen estar menos representados en los conjuntos de datos de entrenamiento. La paradoja resulta evidente: herramientas creadas para preservar diversidad terminan aplanándola mediante taxonomías rígidas.

El análisis temporal muestra un giro significativo en las preocupaciones de la investigación. Hacia 2022, el 34 % de los estudios incluían algún componente crítico sobre impactos sociales, frente al 12 % en 2019. Este cambio refleja una creciente conciencia de que la IA no es neutral: sus aplicaciones en educación patrimonial llevan implícitas visiones sobre qué vale la pena preservar y cómo debe hacerse. Las tecnologías de recomendación, por ejemplo, suelen priorizar contenidos "populares" según métricas de engagement, crean así un círculo vicioso donde ciertas narrativas patrimoniales se vuelven más visibles mientras otras quedan marginadas. Esta dinámica mercantiliza silenciosamente la herencia cultural, sometiéndola a lógicas de mercado disfrazadas de neutralidad algorítmica.

La accesibilidad, uno de los principales argumentos a favor de la IA en este campo, presenta sus propias contradicciones. Si bien el 58 % de los estudios destacan avances en inclusión para personas con discapacidad, solo el 9 % consideró barreras de infraestructura en contextos desfavorecidos. Esta omisión revela un sesgo preocupante: se desarrollan soluciones accesibles para quienes ya tienen acceso, ignoran a comunidades donde falta electricidad o conectividad básica. La paradoja resulta evidente si museos implementan costosos sistemas de realidad aumentada mientras escuelas rurales carecen de recursos para preservar físicamente sus artefactos culturales. La verdadera inclusión requiere abordar primero las desigualdades estructurales que limitan el acceso al patrimonio.

El tema de la agencia humana en procesos de aprendizaje mediados por IA surge como preocupación recurrente. Los sistemas automatizados de recomendación y personalización, pese a sus beneficios, pueden reducir la serendipia y el descubrimiento autónomo que caracterizan las experiencias patrimoniales más significativas. Una vez que algoritmos deciden qué contenidos son "relevantes" para cada usuario, se filtran informaciones y oportunidades para el pensamiento crítico y la confrontación con lo inesperado. Este riesgo es particularmente grave en educación patrimonial, donde el encuentro con lo desconocido y lo desafiante tiene valor pedagógico intrínseco. El desafío está en diseñar sistemas que guíen sin dirigir, que sugieran sin imponer.

La sostenibilidad económica de estas iniciativas representa otro nudo crítico. El análisis muestra que el 82 % de los proyectos exitosos dependían de financiamiento inicial sustancial, con solo el 7 % demuestran así la viabilidad a largo plazo sin subsidios continuos. Esta realidad cuestiona narrativas predominantes sobre escalabilidad y pone en duda la democratización prometida. Las tecnologías patrimoniales parecen condenadas a quedar atrapadas en un círculo de pilotos innovadores que nunca llegan a madurar como programas estables. Esta precariedad económica explica por qué muchas iniciativas brillantes desaparecen cuando terminan los fondos iniciales, dejan tras sí equipos obsoletos y expectativas frustradas.

La formación de profesionales emerge como cuello de botella fundamental. Los datos indican que el 73 % de las instituciones patrimoniales carecen de personal capacitado tanto en pedagogía como en tecnología, lo que genera dependencia de consultores externos y dificulta la apropiación institucional. Esta brecha de competencias no se resuelve con talleres puntuales, sino que exige replantear los planes de estudio en carreras relacionadas con patrimonio y educación. El reto es formar una nueva generación de profesionales híbridos, que puedan abordar teorías pedagógicas y entender los fundamentos de los sistemas de recomendación algorítmica.

La cuestión de la evaluación de impacto constituye una debilidad en este campo. Solo el 14 % de las implementaciones analizadas incluían mecanismos robustos para medir efectos a mediano plazo, ya sea en aprendizaje, preservación cultural o engagement comunitario. Esta carencia dificulta distinguir entre modas pasajeras y aportes genuinos, entre humo tecnológico y soluciones con valor duradero. La ausencia de métricas consensuadas permite que prevalezcan criterios cuantitativos superficiales (como número de usuarios o tiempo en plataforma) sobre evaluaciones cualitativas del verdadero impacto educativo y cultural.

El análisis revela una tensión no resuelta entre preservación e innovación. Las tecnologías digitales, por su naturaleza disruptiva, tienden a enmarcar el patrimonio como algo a ser "mejorado" o "enriquecido", en lugar de valorarlo en sus propios términos. Este enfoque corre el riesgo de convertir lo patrimonial en mera materia prima para experiencias digitales y pierde su esencia como conexión con el pasado. El desafío está en desarrollar aplicaciones de IA que respeten la integridad de los referentes culturales, evitan la tentación de "actualizarlos" o hacerlos más "atractivos" según parámetros contemporáneos.

Los datos apuntan a una necesidad urgente de marcos éticos específicos para este campo. Los principios generales de ética en IA resultan insuficientes para abordar dilemas particulares de la educación patrimonial, como el uso de datos sensibles de comunidades, la representación algorítmica de narrativas históricas o el balance entre acceso abierto y protección cultural. La creación de estos marcos no puede ser tarea exclusiva de tecnólogos, sino que debe involucrar por igual a educadores, comunidades patrimoniales y especialistas en humanidades digitales. Solo así podrá evitarse que la tecnología dicte los términos de esta conversación crucial sobre nuestro legado cultural compartido.

Uno de los hallazgos más significativos apunta a la necesidad urgente de reequilibrar las prioridades de investigación. El énfasis actual en el desarrollo de herramientas debe complementarse con estudios rigurosos sobre implementación, impacto cultural y sostenibilidad a largo plazo. Las preguntas ya no pueden limitarse a qué puede hacer la IA, sino que deben abordar cómo hacerlo de manera ética, contextualizada y respetuosa con la diversidad cultural. Este cambio de enfoque exige ampliar los equipos de desarrollo para incluir tecnólogos, educadores, antropólogos y representantes de las comunidades patrimoniales.

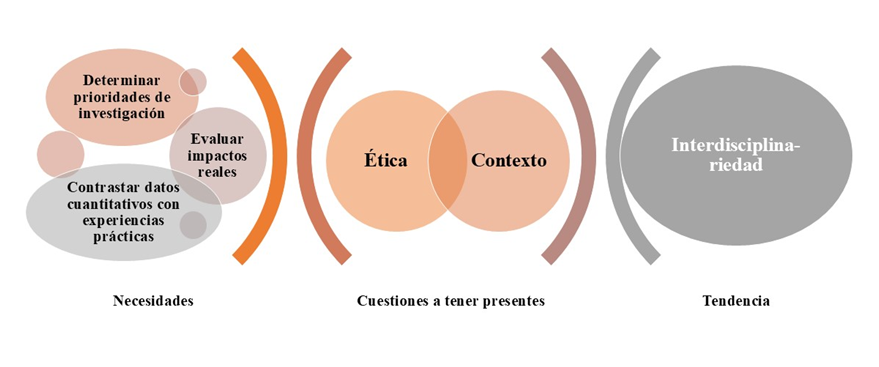

Los datos revelan que la formación de profesionales representa un cuello de botella crítico para el avance del campo. Las instituciones educativas y culturales carecen con frecuencia del personal capacitado para mediar entre el potencial tecnológico y las necesidades pedagógicas reales. Superar esta limitación requiere programas de formación interdisciplinar que rompan los compartimentos estancos entre humanidades y ciencias de la computación. Solo así podrá generarse una masa crítica de profesionales capaces de tender puentes entre estos mundos tradicionalmente separados. EN la siguiente figura (figura 3) se puede apreciar, en resumen, los aspectos más generales abordados en estas discusiones y cuestiones necesarias para integrar la IA en la educación patrimonial.

Figura 3. Ideas generales

La cuestión ética emerge como dimensión insoslayable. Las aplicaciones de IA en educación patrimonial manejan datos sensibles, moldean percepciones históricas y culturales, e influyen en cómo las nuevas generaciones se relacionan con su legado. Estas responsabilidades exigen marcos regulatorios específicos que vayan más allá de los principios generales de ética tecnológica. Es preciso desarrollar normativas adaptadas a la particular relación entre tecnología, educación y preservación cultural, con mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas.

El análisis temporal muestra señales alentadoras de maduración en el campo. Las publicaciones más recientes demuestran mayor conciencia de los riesgos y limitaciones, alejándose del discurso triunfalista inicial. Este escepticismo saludable permite albergar esperanzas sobre la posibilidad de un desarrollo más equilibrado, donde el entusiasmo por la innovación no opaque la reflexión crítica. También persiste el desafío de traducir estas preocupaciones académicas en mejores prácticas de diseño e implementación.

El futuro de la IA en educación patrimonial dependerá en gran medida de su capacidad para resolver una tensión fundamental: cómo aprovechar las oportunidades tecnológicas sin sacrificar la autenticidad cultural, cómo escalar soluciones sin caer en homogenización, cómo innovar sin mercantilizar. Los casos más exitosos analizados en este estudio comparten un rasgo común: parten del patrimonio hacia la tecnología, y no al revés. Esta inversión de prioridades marca la diferencia entre herramientas que realmente enriquecen la experiencia educativa y aquellas que simplemente añaden capas de sofisticación digital sin sustento pedagógico.

CONCLUSIONES

El recorrido analítico de este estudio bibliométrico revela que la intersección entre inteligencia artificial y educación patrimonial constituye un territorio en disputa, donde convergen promesas transformadoras y riesgos sustanciales. Los datos demuestran que el campo evoluciona con rapidez, pero lo hace de manera desigual, con avances técnicos que superan la reflexión pedagógica y una implementación geográfica que reproduce las asimetrías globales en el acceso al conocimiento. Esta dinámica plantea interrogantes fundamentales sobre qué tipo de futuro patrimonial se construye mediante tecnologías que, pese a su aparente neutralidad, llevan inscritas visiones culturales particulares.

Los resultados evidencian que el principal valor de la IA en este ámbito radica en su capacidad para crear puentes entre el patrimonio y audiencias tradicionalmente excluidas. Personas con discapacidad, comunidades rurales y grupos marginados encuentran en estas tecnologías oportunidades inéditas de acceso y participación. Estos logros se ven contrarrestados si las soluciones técnicas se diseñan desde laboratorios alejados de los contextos reales de aplicación, o si su sostenibilidad económica depende de flujos de financiamiento que rara vez se mantienen en el tiempo. La paradoja resultante es evidente: herramientas creadas para democratizar benefician, a menudo, a quienes ya tenían privilegios de acceso.

La investigación constata que los modelos actuales de desarrollo tecnológico pecan de un exceso de confianza en las soluciones estandarizadas. Los algoritmos de recomendación, los sistemas de clasificación automática y las experiencias de realidad aumentada suelen construirse sobre parámetros universales que poco consideran las especificidades culturales locales. Este enfoque no solo limita la efectividad pedagógica, sino que amenaza con homogenizar expresiones patrimoniales que precisamente derivan su valor de su singularidad. El reto consiste en avanzar hacia modelos glocales, donde la potencia técnica de la IA se combine con un profundo respeto por las particularidades contextuales.

Este estudio culmina con una convicción: la inteligencia artificial puede ser aliada poderosa de la educación patrimonial, pero solo si se subordina a los valores humanos que dan sentido al patrimonio mismo. Las tecnologías deben servir para amplificar voces, no para silenciarlas; para complejizar narrativas, no para simplificarlas; para facilitar encuentros significativos con el legado cultural, no para convertirlo en espectáculo digital. El camino forward exige humildad tecnológica, diversidad epistémica y compromiso inquebrantable con la preservación auténtica de la memoria colectiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Noroña González Y, Colala Troya AL, Peñate Hernández JI. La orientación para la proyección individual y social en la educación de jóvenes y adultos: un estudio mixto sobre los proyectos de vida. Región Científica. 2023;2(2):202389. https://doi.org/10.58763/rc202389

2. Aller AJ, Pereira FJ, López R. Highlighting and solving analytical problems for hunting down hidden information from ancient papyri by surface techniques. Journal of Cultural Heritage. 2022;57:60-78. https://doi.org/10.1016/j.culher.2022.07.009

3. Bakkouri BE, Raki S, Belgnaoui T. The Role of Chatbots in Enhancing Customer Experience: Literature Review. Procedia Computer Science. 2022;203:432-7. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.07.057

4. Banerjee S, Cader FA, Gulati M, Capers Q. Racism and Cardiology: A Global Call to Action. CJC Open. 2021;3(12, Supplement):S165-73. https://doi.org/10.1016/j.cjco.2021.09.014

5. Romero Torres ME, Gamero De La Espriella P. Creación de un modelo tecno-pedagógico para el fortalecimiento de la lengua Emberá Katío mediante las costumbres ancestrales en la institución educativa el Rosario de Tierralta. Región Científica.2023;2(2):202398. https://doi.org/10.58763/rc202398

6. Calvo EG. Ethically governing artificial intelligence in the field of scientific research and innovation. Heliyon. 2022;8(2):e08946. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08946

7. Cattaneo A, Adukia A, Brown DL, Christiaensen L, Evans DK, Haakenstad A, et al. Economic and social development along the urban–rural continuum: New opportunities to inform policy. World Development. 2022;157:105941. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105941

8. Elabd NM, Mansour YM, Khodier LM. Utilizing innovative technologies to achieve resilience in heritage buildings preservation. Developments in the Built Environment. 2021;8:100058. https://doi.org/10.1016/j.dibe.2021.100058

9. Ertz M, Boily É. The rise of the digital economy: Thoughts on blockchain technology and cryptocurrencies for the collaborative economy. International Journal of Innovation Studies. 2019;3(4):84-93. https://doi.org/10.1016/j.ijis.2019.12.002

10. Sánchez Castillo V, Peláez Rodríguez M, López de Parra L. Valoración del territorio para el fomento del turismo: una aproximación desde los actores en cuestión. Conocimiento Global. 2021;6(2):247-61. https://doi.org/10.70165/cglobal.v6i2.205

11. Chandu RS, Chandu SG. Understanding And Extrapolation Of Disruption For Engineering Education-Principles And Problems. Procedia Computer Science. 2020;172:1066-76. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.156

12. Acharya KP, Phuyal S, Chand R, Kaphle K. Current scenario of and future perspective for scientific research in Nepal. Heliyon. 2021;7(1):e05751. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05751

13. Ahmad MF, Ghapar WR. The Era of Artificial Intelligence in Malaysian Higher Education: Impact and Challenges in Tangible Mixed-Reality Learning System toward Self Exploration Education (SEE). Procedia Computer Science. 2019;163:2-10. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.12.079

14. Dubeux JC, Jaramillo D, Santos ER, Garcia L, Queiroz LD. Invited Review: Ecosystem services provided by grasslands in the Southeast United States. Applied Animal Science. 2022;38(6):648-59. https://doi.org/10.15232/aas.2022-02296

15. Lehtola VV, Koeva M, Elberink SO, Raposo P, Virtanen JP, Vahdatikhaki F, et al. Digital twin of a city: Review of technology serving city needs. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 2022;114:102915. https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102915

16. Bhimani A, Hausken K, Arif S. Do national development factors affect cryptocurrency adoption? Technological Forecasting and Social Change. 2022;181:121739. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121739

17. Bing Z, Qiu Y, Huang H, Chen T, Zhong W, Jiang H. Spatial distribution of cultural ecosystem services demand and supply in urban and suburban areas: A case study from Shanghai, China. Ecological Indicators. 2021;127:107720. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107720

18. Li M, Wang Y, Xu YQ. Computing for Chinese Cultural Heritage. Visual Informatics. 2022;6(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.visinf.2021.12.006

19. Apergi LA, Bjarnadottir MV, Baras JS, Golden BL, Anderson KM, Chou J, et al. Voice Interface Technology Adoption by Patients With Heart Failure: Pilot Comparison Study. JMIR mHealth and uHealth. 2021;9(4). https://doi.org/10.2196/24646

20. Arpaia F, Basile S, Palma FD, Lorenzo PD, Gammella M, Palumbo C, et al. Music To Improve Health: The Cantico Project. Procedia Computer Science. 2022;203:759-62. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.07.113

21. Dwivedi YK, Hughes L, Baabdullah AM, Ribeiro Navarrete S, Giannakis M, Al Debei MM, et al. Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management. 2022;66:102542. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542

22. Feijóo C, Kwon Y, Bauer JM, Bohlin E, Howell B, Jain R, et al. Harnessing artificial intelligence (AI) to increase wellbeing for all: The case for a new technology diplomacy. Telecommunications Policy. 2020;44(6):101988. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.101988

23. Rodríguez Torres E, Pérez Gamboa AJ, Camejo Pérez Y. Distributed leadership education in the intervention in favor of the cultural heritage. Transformación. 2023;19(2):317-336. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-29552023000200317&lng=es&tlng=en

24. Guo J, Zhao X, Wei Z, Chen Z, Zhou H. Progress, problems, and key directions for establishing the first national park demonstration province in Qinghai, China. International Journal of Geoheritage and Parks. 2021;9(4):526-41. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2021.11.010

25. Konys A. How to support digital sustainability assessment? An attempt to knowledge systematization. Procedia Computer Science. 2020;176:2297-311. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.288

26. Barrientos F, Martin J, Luca CD, Tondelli S, Gómez García J, Casanova EZ. Computational methods and rural cultural & natural heritage: A review. Journal of Cultural Heritage. 2021;49:250-9. https://doi.org/10.1016/j.culher.2021.03.009

27. Chang YC, Leung TK. Establishment of a basic medical science system for Traditional Chinese medicine education: A suggestion based on the experience of BIOCERAMIC technology. Journal of Traditional and Complementary Medicine. 2020;10(2):95-103. https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2019.04.003

28. Ciurea C, Oprea SV. Digital Humanism and a Quantitative Analysis of Users Behavior in Virtual Exhibitions during the Pandemic Context. Procedia Computer Science. 2022;214:384-90. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.11.189

29. Gómez Cano CA. Education, urbanism, and gentrification: convergence of issues and solutions. Gentrification. 2023;10;1:1. https://doi.org/10.62486/gen20231

30. Antunes RF, Correia L. Virtual simulations of ancient sites inhabited by autonomous characters: Lessons from the development of Easy-population. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. 2022;26:e00237. https://doi.org/10.1016/j.daach.2022.e00237

31. Aviso KB, Demeterio FP, Janairo JI, Lucas RI, Promentilla MA, Tan RR, et al. What university attributes predict for graduate employability? Cleaner Engineering and Technology. 2021;2:100069. https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100069

32. Musumeci RE, Foti E, Rosi DL, Sanfilippo M, Stancanelli LM, Iuppa C, et al. Debris-flow hazard assessment at the archaeological UNESCO world heritage site of Villa Romana del Casale (Sicily, Italy). International Journal of Disaster Risk Reduction. 2021;64:102509. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102509

33. Peng Q, Zhou M. East Asian new techno-humanities report. New Techno Humanities. 2022;2(1):92-101. https://doi.org/10.1016/j.techum.2022.100003

34. Latha S. Vuca in Engineering Education: Enhancement of Faculty Competency For Capacity Building. Procedia Computer Science. 2020;172:741-7. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.106

35. Tápanes Suárez E, Bosch Nuñez O, Sánchez Suárez Y, Marqués León M, Santos Pérez O. Sistema de indicadores para el control de la sostenibilidad de los centros históricos asociada al transporte. Región Científica. 2023;2(1):202352. https://doi.org/10.58763/rc202352

36. Liang X, Liu F, Wang L, Zheng B, Sun Y. Internet of Cultural Things: Current Research, Challenges and Opportunities. Computers, Materials and Continua. 2022;74(1):469-88. https://doi.org/10.32604/cmc.2023.029641

37. Mantelero A, Esposito MS. An evidence-based methodology for human rights impact assessment (HRIA) in the development of AI data-intensive systems. Computer Law & Security Review. 2021;41:105561. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105561

38. Shakhovska N, Fedushko S. Data analysis of music preferences of web users based on social and demographic factors. Procedia Computer Science. 2022;198:730-5. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.314

39. McCarthy C, Sternberg T, Hoshino B, Banfill J, Enkhjargal E, Konagaya Y, et al. Preserving the Gobi: Identifying potential UNESCO world heritage in Mongolia’s Gobi Desert. Journal of Asia-Pacific Biodiversity. 2022;15(4):500-17. https://doi.org/10.1016/j.japb.2022.08.003

40. Sanabria Martínez MJ. Construir nuevos espacios sostenibles respetando la diversidad cultural desde el nivel local. Región Científica. 2022;1(1):20222. https://doi.org/10.58763/rc20222

41. Moser S, Fauveaud G, Cutts A. Montréal: Towards a post-industrial reinvention. Cities. 2019;86:125-35. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.09.013

42. Pistono A, Santos A, Baptista R. A qualitative analysis of frameworks for training through Serious Games. Procedia Computer Science. 2022;204:753-9. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.08.091

43. Raab CD. Information privacy, impact assessment, and the place of ethics. Computer Law & Security Review. 2020;37:105404. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105404

44. Araque Geney EA. Una mirada a la realidad económica y educativa de la mujer indígena Zenú: reflexiones desde el Cabildo Menor el Campo Mirella. Región Científica. 2023;2(2):202366. https://doi.org/10.58763/rc202366

45. Saldívar González FI, Aldas Bulos VD, Medina Franco JL, Plisson F. Natural product drug discovery in the artificial intelligence era. Chemical Science. 2022;13(6):1526-46. https://doi.org/10.1039/d1sc04471k

46. Sharif RA, Pokharel S. Smart City Dimensions and Associated Risks: Review of literature. Sustainable Cities and Society. 2022;77:103542. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103542

47. Wang J, Hwang GH, Chang CY. Directions of the 100 most cited chatbot-related human behavior research: A review of academic publications. Computers and Education: Artificial Intelligence. 2021;2:100023. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100023

48. Viana CM, Santos M, Freire D, Abrantes P, Rocha J. Evaluation of the factors explaining the use of agricultural land: A machine learning and model-agnostic approach. Ecological Indicators. 2021;131:108200. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108200

49. Arroix Jiménez T, Sánchez Castillo V, Colala Troya AL, Pérez Gamboa AJ. El uso de los métodos en la enseñanza de la Historia: un estudio mixto exploratorio en la Universidad de Ciego de Ávila, Cuba. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2023; 2:529. https://doi.org/10.56294/sctconf2023529

50. Uhlemann J, Costa R, Charpentier JC. Product design and engineering — past, present, future trends in teaching, research and practices: academic and industry points of view. Current Opinion in Chemical Engineering. 2020;27:10-21. https://doi.org/10.1016/j.coche.2019.10.003

51. Sujan MA, White S, Habli I, Reynolds N. Stakeholder perceptions of the safety and assurance of artificial intelligence in healthcare. Safety Science. 2022;155:105870. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105870

FINANCIACIÓN

Ninguna

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Curación de datos: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Análisis formal: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Investigación: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Metodología: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Administración del proyecto: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Recursos: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Software: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Supervisión: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Validación: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Visualización: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Redacción – borrador original: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.

Redacción – revisión y edición: Guillermo Alfredo Jiménez Pérez.